一般診療

GENERAL虫歯

歯の痛み・しみるという症状は、虫歯の主な症状です。

このような症状が現れているということは、虫歯は進行している可能性があり、適切な治療が必要です。

早めに歯医者を受診することをおすすめします。

虫歯の段階・治療法

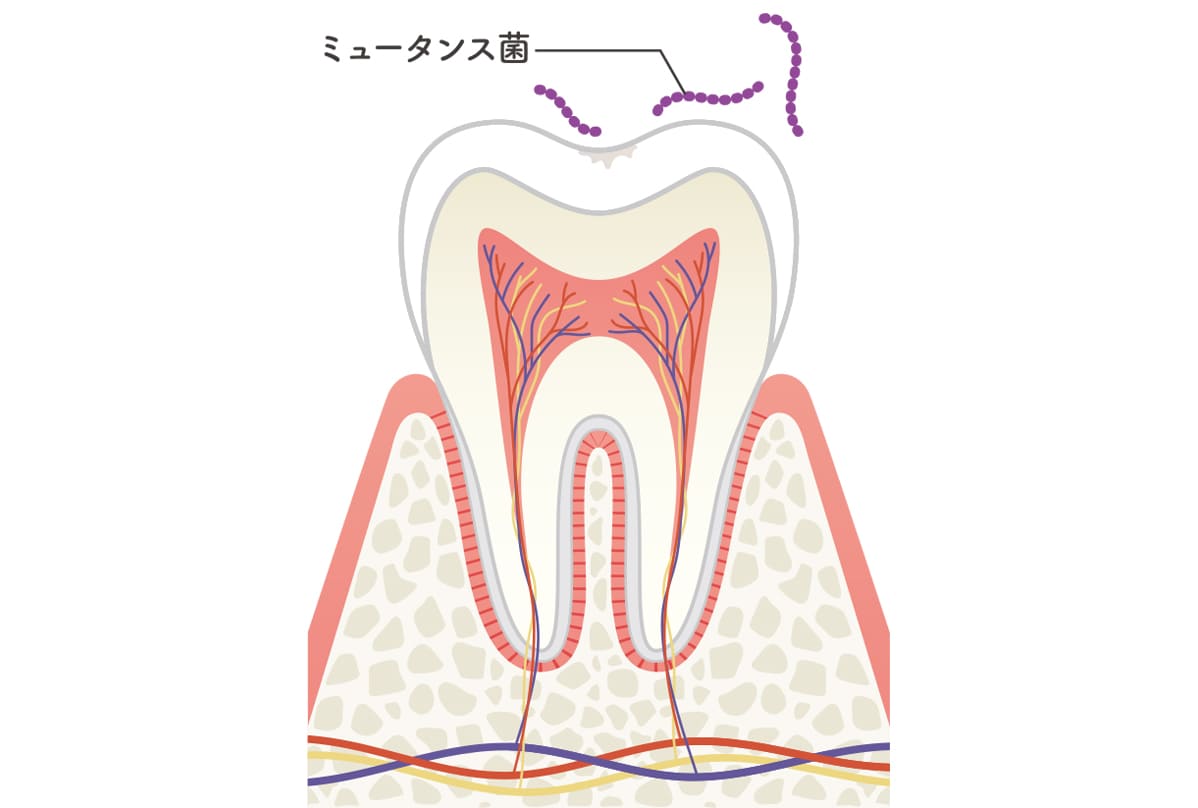

CO(初期)

症 状:

脱灰によってエナメル質が溶けていますが、見た目にはほとんどわかりません。

治療法:

再石灰化によって自然治癒します。

C1(中期)

症 状:

エナメル質内に細菌が進入していますが、痛まないため自覚症状はほとんどありません。

治療法:

レジン(白い樹脂)で補えるため、通院は1回で済みます。

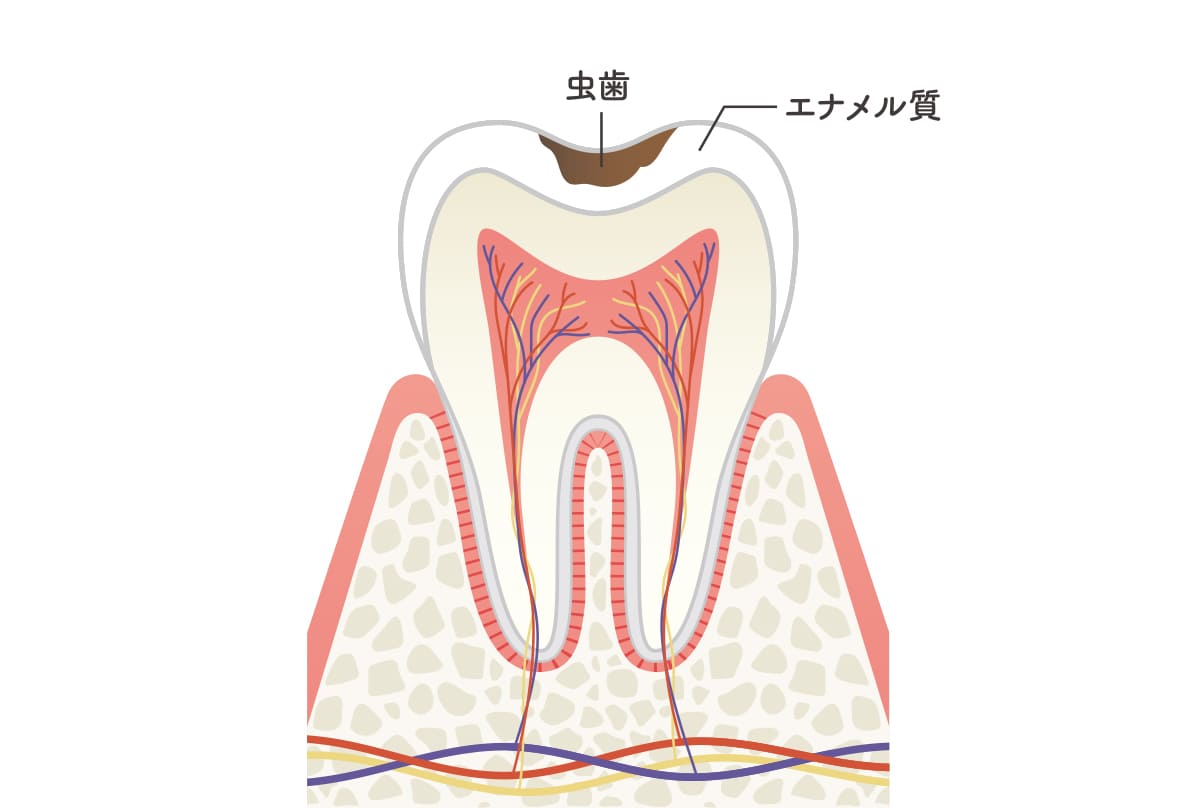

C2(後期-前半-)

症 状:

象牙質(歯の主要部)に細菌が達していて、しみたり痛んだりします。

治療法:

患部の大きさに合わせて、詰め物または被せ物で補います。型取りをして作製するため、通院は最低2回必要となります。

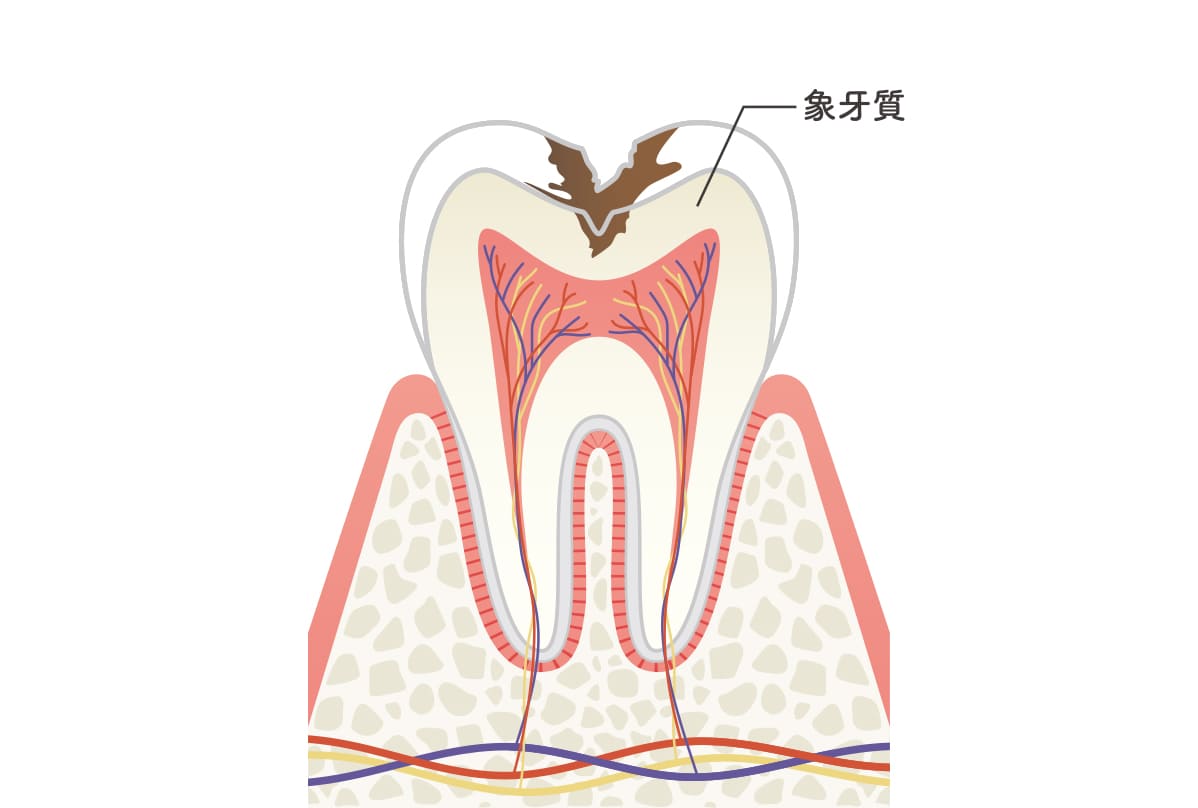

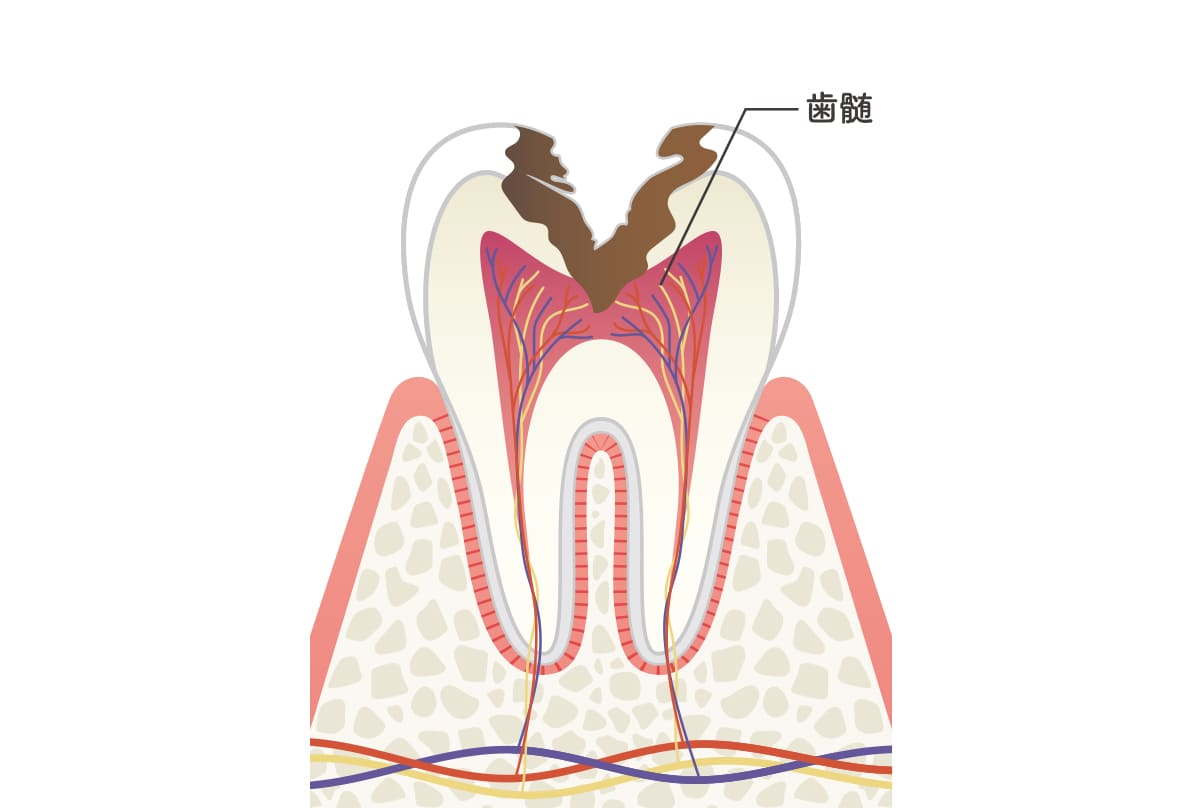

C3(後期-後半-)

症 状:

歯髄(神経などの束)に細菌が達していて、歯髄炎という激痛をともなう炎症が起きています。

治療法:

根管治療(歯髄を除去する治療)を行なうため、場合によって通院が10回以上必要となります。

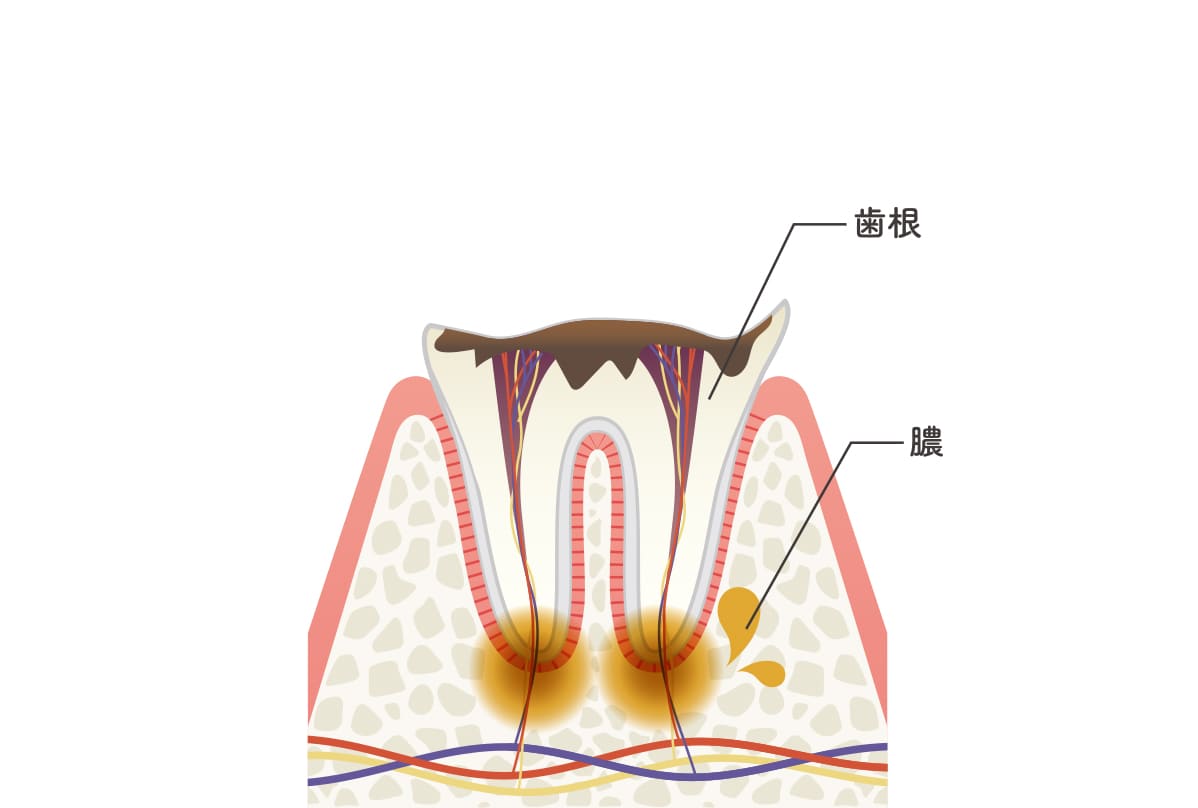

C4(末期)

症 状:

歯冠(歯の中でも目に見える部分)が崩壊して、歯肉に埋まっている歯根だけが残ります。歯髄が壊死しているため痛みはありません。

治療法:

被せ物で補いますが、症状によっては抜歯を行ない、入れ歯、ブリッジ、インプラントなどにする必要があります。

※上記はあくまでも参考で、症状や実際の治療法は記載内容と異なる場合がありますので、ご了承ください。

虫歯は、症状が軽いうちに治療できれば、それほど負担にはなりません。

お口の中に少しでも違和感を覚えたら、すぐに受診することが大切です。

お子さま(乳歯)の虫歯治療

小さなお子さまは、自分自身で歯やお口の病気やトラブルに気づけません。早期発見・早期治療でお子さまの大切な歯を守るためにも、定期的に歯科医院で検診や予防治療を受けましょう。

小さなころからお口の健康のために歯医者に通う習慣ができると、虫歯や歯周病で歯を失う可能性が低くなり、生涯にわたって健康な歯で過ごせる可能性が高まります。

お子さまの歯医者デビューがまだという方も、親子で通いやすい環境を整えていますので、ぜひお気軽に検診にお越しください。

小さなお子さまと一緒でも

安心してお越しください

ひだまり歯科クリニックでは

『お子さまと一緒に安心して通える歯科医院』

を目指しております。

様々な設備をご用意してありますので

安心してお越しください。

-

保育士(または幼稚園教諭)在籍

ご家族の方が治療中は、大切なお子様を保育士(または幼稚園教諭)が預かります。

-

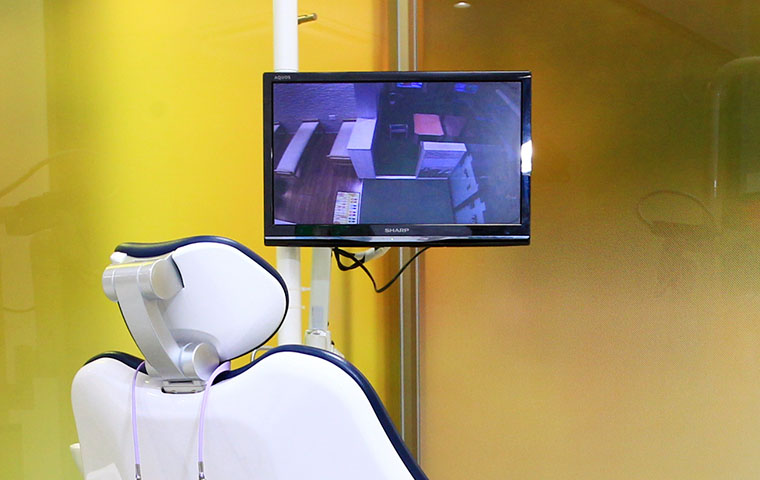

見守りカメラ

キッズスペースの中でお子様が遊ぶ様子を、診療室のモニターでライブ映像をみることができます。

-

ベビーカーのまま入れるからラクラク

入り口はバリアフリーとなっておりますのでそのまま院内に入っていただけます。

-

ベビーカーで診療室OK

診療室には広いスペースを設けてあり、ベビーカーのまま診療室に入れます。

-

ベビーベット無料貸し出し

寝たままお越しになられたお子様は、ベビーベットの無料貸し出しもあります。

-

おむつ交換台・キッズキーパー

おむつをしているお子さまでも安心して来院できるように、おむつ交換台などの設備が充実。

お子さまの

歯医者デビューの

タイミング

歯が生えてきたら(生後6ヵ月~)

個人差はありますが、赤ちゃんの歯は6ヵ月ころから生えてきます。歯医者デビューには、乳歯が生えはじめるこの時期がおすすめです。

今後健やかに成長するための準備期間として、とくに口内環境に問題がなくても、半年に1回を目安にご来院ください。ご自宅でのケアが適切かどうか確認し、赤ちゃん・幼児期の歯ブラシの種類・選び方、歯磨きの方法など、毎日の基本的なケアについてご説明します。

永久歯に生え変わってきたら(6歳~12歳ごろ)

6歳前後で奥歯の永久歯が生えはじめます。永久歯への生え替わり期になるため、大きさや形の異なる歯が混在して歯を磨きにくくなるほか、生えたての永久歯は酸への抵抗力が弱いため、虫歯の発症リスクが高まります。

お子さまに歯の大切さを伝えたり、自発的に歯を磨けるようにするだけでなく、定期検診を受診いただくなど、お父さま・お母さまと協力し、虫歯予防への取り組みを強化します。

予防歯科メニュー

-

歯磨き指導

お子さまが積極的に、楽しく歯磨きに取り組めるうよう指導します。お父さま・お母さまに仕上げ磨きのコツもお教えします。

-

フッ素塗布

フッ素塗布により歯質が強くなり、酸に溶かされにくくなります。また、再石灰化も促されるので、虫歯にかかりにくい歯になります。

-

シーラント

磨き残しが多く虫歯になりやすい乳歯の奥歯や、生えたての6歳臼歯(奥歯)の溝を歯科用樹脂で埋めて、事前に虫歯を防ぎます。

入れ歯・ブリッジ

入れ歯

入れ歯とは、永久歯を失った部分を補うための装置の総称です。

歯をすべて失った場合に装着する物を『総入れ歯』といい、歯冠はプラスチックやセラミックなどでできていて、歯肉の部分はプラスチックまたは金属で作られています。

自分の歯が残っている場合に装着する物を『部分入れ歯』といい、バネやアタッチメントで残りの歯に固定します。

入れ歯とブリッジのどちらにするか迷われる患者さまも多いので、まずはお気軽にご相談ください。

メリット

- ・取り外して清掃でき、衛生状態を保ちやすい

- ・ほとんど歯を削らずに済み、治療期間の短縮を図れる

- ・保険診療の材料と治療法であれば、経済的負担を抑えて作製できる

デメリット

- ・完全には固定できず、噛む力が天然歯に劣るため、噛み心地が悪い

- ・完全には固定できず、話しにくい

- ・バネを掛ける歯に負担がかかり、その歯を痛める

- ・お口を開けるとバネが見える

- ・取り外して手入れする必要があり、手間がかかる

ブリッジ

ブリッジとは、永久歯を失った場合に、その部分を補うための装置で、両隣に健康な歯がある場合に用いることができる治療法です。

支柱となる両隣の歯を削り、歯冠を被せて、橋を渡すようにその間を人工歯で補います。自分では取り外せません。

天然歯に近い感覚を得られますが、両隣の歯に負担がかかります。

メリット

- ・両隣の歯を支柱として固定するため、違和感なく噛める、話せる

- ・治療期間の短縮を図れる

- ・保険診療の材料(銀歯)を使用すれば、経済的負担を抑えて作製できる

デメリット

- ・両隣の健康な歯を削って支柱とするため、その歯への負荷が大きく、歯の寿命を縮める

- ・ブリッジ周辺の汚れを落としにくく、支柱となる歯が歯周病や虫歯になる可能性があるため、歯間ブラシなどを使用した清掃が必須

- ・材料にセラミックを使用すれば天然歯のような見た目になるが、保険診療にならないため高額になる